シリーズⅡ 「国語力を考える(その7)」

「『言海』と大槻文彦」-日本語を育てる土壌としての辞書-

「国語力を考える」、本号のテーマは辞書である。国語(日本語)を育てる土壌として、国語(日本語)を支える土台として、辞書のもつ役割は極めて大きいと言わなければならない。本号が、「国語力を考える」ことに関連して「辞書」をテーマとする理由もそこにある。

ところで、三月は卒業の時期。高校を例にとれば、希望の進路が決定し次のステージでの生活に胸を弾ませている方もいる一方で、捲土重来を期して四月以降の生活を迎える方もいると思われる。私自身に関して言えば、高校卒業後の浪人生活は、その後の人生にとって誠に貴重な時間だったと今でもあの一年間に感謝している。忘れ難い先生との出会いもあり、また今なお交友が続く友を得ることもできた。

私が通った都心にある予備校の講師陣は多士済々、ユニークな先生が多かった。その中に、NHKのテレビ・ラジオで活躍された漢文の先生がおられた。後にある大学の学長となったその先生は諸橋轍次の愛弟子であった。「「蓋し」は「思うに」という訳ひとつだけ知っていればいいですよ」といった漢文のことのみならず、「幸せに生きるために」の話、あるいは師諸橋轍次の「健康法」に関するエピソードなど、先生から伺った話は、先生のお顔とともにまだ記憶の中にある。

諸橋轍次といえば『大漢和辞典』。1927年に編集に着手し、1945年の大空襲で印刷用の版をすべて失うなどの苦難にあいながらも再び編集にとりかかり、1960年に『大漢和辞典』(全十三巻)の完成に至った話は心に響く。

諸橋轍次といえば『大漢和辞典』。1927年に編集に着手し、1945年の大空襲で印刷用の版をすべて失うなどの苦難にあいながらも再び編集にとりかかり、1960年に『大漢和辞典』(全十三巻)の完成に至った話は心に響く。

辞書に関して、英語では『英語達人列伝』に登場する斎藤秀三郎。著者の斎藤兆史氏によれば、斎藤秀三郎は一度も海外に出なかったにもかかわらず、抜群の英語力をもち、彼自身創設した正則英語学校に英米人を雇い入れるときはその英語力を自ら試験し、シェイクスピア劇を演じる英国人役者の英語がなっていないと罵声を浴びせるほど英語には自信をもっていたという。小沢征爾の師斎藤秀雄の父でもある斎藤秀三郎は、著名な辞書を複数編んでおり、その中に『和英中辞典』がある。諸橋と同様、斎藤は関東大震災で『和英中辞典』原稿の大半を失ったものの、その日のうちに執筆を再開し、五年後に四千頁を越す大辞典を出版している。

諸橋轍次にしても斎藤秀三郎にしても、完成した辞書そのものも偉業と呼ぶべきであろうし、困難をあたかもエネルギーに変えるかのごとく取り組む二人の辞書づくりへの姿勢には驚嘆というよりも崇高の念さえ覚えるものがある。

さて、国語力と辞書という本題に入りたい。わが国の辞書、今日の国語(日本語)につながる国語辞書ということになれば、『言海』をおいて他にないと思われる。「国語力を考える」上でも、明治期、わが国最初の画期的国語辞書として誕生した『言海』のもつ意味は殊の外大きいと言わなければならない。

手元に『新訂 大言海』がある。ご承知のように、『大言海』は、冨山房社長坂本嘉治馬から『言海』の増補改訂の求めを受けた大槻文彦が大正元年からその作業を開始し、二十数年の歳月をかけ、文彦の死後に完成を見た辞書である。

『新訂 大言海』の背表紙には、「大槻文彦著 冨山房」とある。ちょうど、私が長い学生生活を終え教職に就く頃に買い求めた辞書である。一枚頁を繰ると「冨山房七十周年記念出版」とだけ大きな文字で記された頁があり、次の頁からは、『広辞苑』で名高い新村出による序文が書かれている。「大槻博士の言海発行から四十有余年、その恵澤に浴せるもの蓋し限りなかるべし」で始まる叙述は、『言海』がまさにわが国における画期的な辞典であることを伝えてくれる内容になっている。

『新訂 大言海』の背表紙には、「大槻文彦著 冨山房」とある。ちょうど、私が長い学生生活を終え教職に就く頃に買い求めた辞書である。一枚頁を繰ると「冨山房七十周年記念出版」とだけ大きな文字で記された頁があり、次の頁からは、『広辞苑』で名高い新村出による序文が書かれている。「大槻博士の言海発行から四十有余年、その恵澤に浴せるもの蓋し限りなかるべし」で始まる叙述は、『言海』がまさにわが国における画期的な辞典であることを伝えてくれる内容になっている。

私事になるが、当時、『大言海』を買い求めたことには理由がある。それは、その少し前に『言葉の海へ』(高田宏著)を読んだことによる。『言葉の海へ』から受けた印象が非常に強烈だったことが、『大言海』を買うことにつながったということになる。

『言葉の海へ』は、『言海』の生みの親大槻文彦の評伝ともいうべきものである。大槻文彦を中心にしながらも、当時の時代背景、わが国が置かれていた状況等が詳細に描かれ、個人の評伝の枠をこえた深みのある内容の本となっている。書棚の奥から引っ張り出し、改めて読む中で、『国語力を考える』という観点からも誠に重要な意味をもつ高田宏の労作であるという感を深くしている。

以下、大槻文彦についての叙述は、『言葉の海へ』に多くを負っていることを最初に申し上げておきたい。

大槻文彦、『言海』の生みの親としてあまりにも有名であるが、一方で、洋学に深い造詣があり、洋学に関連する多くの著作がある。洋学に基づく知見から、わが国の独立や関連して周辺事情にも関心が深く、『北海道風土記』、『琉球新誌』、『小笠原新誌』を始めとする作品を著している。また、宮城師範学校の創設を担当し、宮城県尋常中学校校長を務めたほか、仙台藩士として故郷への思いが強く、郷土に関する数多くの著作があり、また郷土の後身への育英事業にも力を注いでいる。

洋学による広い視野、外国語への造詣、さらに郷土愛をベースにしたナショナリズムへの自覚、この三点は、『言海』誕生に無縁ではなかったことは申し上げておきたい点である。

大槻文彦による『言海』発刊の偉業を見て浮かぶのは、「ローマは一日にしてならず」という言葉である。『言海』は十七年の歳月をかけ、大槻文彦が心血を注いで完成に漕ぎつけた辞書である。もとより、大槻文彦という稀有な人物による大偉業であることは賞賛しても賞賛しきれないものの、この偉業は、祖父大槻玄沢(磐水)、父大槻磐渓、そして大槻文彦の三代をかけて成ったと見るべきにも思えるからである。

祖父大槻玄沢は、宝暦七年(1757)、奥州一関の近くに生まれた。江戸に出て、杉田玄白からオランダ医学を、前野良沢からはオランダ語を学んでいる。ちなみに玄沢の名は、師から一字ずつをもらったとも言われている。(異なる説もある)。その後長崎にも学び、仙台藩江戸詰医員となり、江戸に居を構えた。家塾「芝蘭堂」で蘭学を教え、一方でわが国蘭学発展の原動力にもなったといわれるオランダ語の入門書『蘭学階梯』を著し、あるいは幕府が新設した翻訳を仕事とする役職にも就いている。自宅にあっては太陽暦で正月を祝う「オランダ正月」という新年の祝いを毎年開き、また、海防にも関心をもち、ロシア事情と蝦夷地との関わりを対露政策の観点でまとめた本も著している。なお、玄沢は、『海国兵談』でも知られる同郷仙台の林子平と親交をもっている。このように、大槻玄沢は、わが国における洋学の発展に重要な役割を果たした人物なのであった。

父磐渓は、仙台藩江戸住まいの儒学者である。磐渓の父である玄沢が「洋書の訳業には詩文の才が必要」と考えていたこともあり、湯島の昌平黌に入学し、詩文の才を伸ばしている。家では洋学、さらに昌平黌での学びと併せ、早くから内外の事情に通じていく。長崎への旅の途中、頼山陽に詩文の才を高く評価されていることなどは、父磐渓の期待に応える証とも言えよう。長崎で西洋砲術を知るがシーボルト事件の影響で間もなく江戸に帰り、仙台藩から学問稽古人を命じられ、四書五経の研究を本業としていった。儒学を講じ、また漢学者として詩文にも通じる一方で、多方面に関心をもち、西洋にも深い関心と理解をもつ人物でもあった。その後、西洋砲術を学び、また海防や対外政策も論じている。

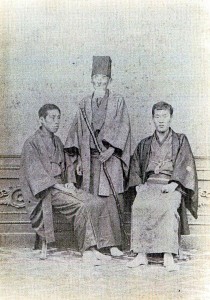

晩年の大槻磐渓(中央)

左は大槻如電、右は大槻文彦

(1874年1月)

五、六歳から儒学に親しんだ文彦は、幼い頃から祖父玄沢譲りともいわれる根気強さを示し、「大槻の次男(文彦のこと)は何時行ってみても机に向っている」と言われていたという。文彦が儒学に親しみ始めたちょうどその頃ペリーが来航する。嘉永六年(1853)であった。

すでに対外政策について幕府に献策するなど海防に関心の深かった父磐渓は、ペリー来航を受け浦賀に往来している。磐渓は開港論を主張し、併せて北辺についての意見書を老中阿部正弘に提出している。

北辺を安定させるためにロシアとの交渉により国境を画定し、北辺を安定させた上で、中国におけるアヘン戦争を例に引き、イギリスを排すべしと言うのである。優れた国際感覚と言う以外にない。なお、磐渓は、一生を通じて開国論を貫いたこともあり、攘夷派と対立する場面も招来することになる。

大槻文彦は、こうした父から当然に影響を受けていく。一方で、攘夷派との対立や戊辰戦争後の入牢をも経験する父磐渓を自らをなげうっても支えるなど、父に対する尊敬と敬慕の念は生涯揺らぐことはなかった。

磐渓について、もう一言ふれておきたい。後に、磐渓は、咸臨丸で米国に渡った木村摂津守に依頼し『ペリー日本紀行』の原書を手にしている。欧米を知るためにも重要な本であることを主君伊達侯に進言し、英学者に翻訳させ、磐渓自ら校閲に当たっている。日本語にない言葉に対して、ひとつひとつ訳語を選定したという。儒学者にして開明派磐渓の面目躍如と言うべきであろう。

本論を大槻文彦の話に戻したい。

文久二年(1862)九月、文彦は洋書調所に入学する。同年五月までは蕃書調所と呼ばれた洋書調所は、洋学の教育と研究のための幕府の機関である。当初幕臣の子弟のみであったものの、しばらく前から各藩の子弟も入学が許可されるようになっていた。文彦が洋書調所に入学した頃は、幕府が洋学に本腰を入れ始めた時期であった。後の開成所、大学南校につながる洋書調所には、当時、蘭学、英学、ドイツ学、フランス学、数学科、物産学科などが置かれ、文彦は、英語と数学を学んでいる。洋書調所の授業は、朝五時から始まり十四時間に及んだと言われ、その大半は英語であったという。付言すれば、文彦が入学する頃、すなわち安政から文久にかけての時期は、蘭学から英学への転換期であり、この後英学が優勢になっていくことになる。なお、洋書調所について若干補足すれば、洋書調所は洋学教育の学校であると同時に、幕府の翻訳局、さらに新聞その他種々の出版を扱ういわゆる政府出版局という役割を兼ねていた。

文彦が入学して程なく、父磐渓が仙台に戻ることに伴い一家で移住することになったことから、文彦が洋書調所で学ぶことができたのはわずか二カ月ほどであった。しかしながら、集中的で濃密な授業により、英文法の基礎には間違いなくふれたようである。

父と共に仙台に住むようになった文彦は、藩校養賢堂に入学した。養賢堂では四年間を過ごし、その間、若き教官として三年間その任にあたっている。その後、藩から洋学稽古人を命じられたものの英学を学ぶにふさわしい師がいないこともあり、英学を学ぶために横浜に向かった。江戸の洋書調所改め開成所で三カ月ほど学んだ後、横浜でアメリカ人宣教師につき約一年間英語を学んでいる。国内に目を向けると、大政奉還が行われた時期であり、時代の転換点であった。この時期、藩の命を受け、京都の情勢を探るために藩の要職に伴われ随行し、まさに動乱の京都を藩のために走り回ったりもしている。

戊辰戦争での敗北、父の入牢と放免のための努力等を経て、明治三年(1870)、文彦は仙台から江戸に向かった。かつての洋書調所は大学南校と名前を変え、西洋の思想や、制度、学術を学ぶ拠点となっていた。文彦は大学南校で一年間学んだ後、明治四年(1871)の三月に、箕作秋坪・奎吾の英学私塾三叉学舎に入った。猛然と勉強し半年後には塾の幹事(塾長)に就いている。

この時期、文彦は、西洋文法の学びを深める中で、日本文法を創り定める必要性を感じ、西洋文法と日本文法の比較研究に力を注いでいる。英文法を主に、オランダ語、ドイツ語、フランス語、ロシア語それぞれの国語の文法の構造と文法の形成史を調べ、さらにラテン語文法、漢文の語法や梵語にまで当たったといわれている。当然に、それまでのわが国の語法についての諸書を調べる中で、その不備を感じ、一科学としての文法の書の重要性を強く感じることになった。文彦が、後に『言海』冒頭において、「辞書ハ文法(Grammar)ノ規定ニ拠リテ作ラルベキモノニシテ、辞書ト文法トハ離ルベカラザルモノナリ」と述べているのは、この点を補うものであろう。

文彦は翌明治五年(1872)秋に文部省に出仕することになる。いよいよ、『言海』をつくるスタート地点に立つことになるが、文部省での仕事の前にひとつふれておきたいことがある。それは大槻文彦のわが国周辺への関心事である。

文彦は翌明治五年(1872)秋に文部省に出仕することになる。いよいよ、『言海』をつくるスタート地点に立つことになるが、文部省での仕事の前にひとつふれておきたいことがある。それは大槻文彦のわが国周辺への関心事である。

祖父玄沢が林子平の友人であり、玄沢自身も国防に関心があったことから、ロシアの南下について対露警戒の観点から本にまとめたことは上述した。また父磐渓も、海外事情に詳しく、玄沢とは異なり開国の立場からロシアに関し『魯西亜議』を著し幕府に建白している。

こうした祖父や父の関心事は文彦にも引き継がれ、明治二年には、蝦夷地について書かれた書物を集め、それらを集大成した文彦最初の著作『北海道風土記』三十巻を完成している。ロシアという国家の成立、黒海を舞台にしたトルコとの戦争、関連しての南下政策等にふれながら、ロシアの膨張政策に備えるべきことを書いたものである。さらに明治六年には、『琉球新誌』と『琉球諸島全図』を、その後『小笠原新誌』を出版している。『言葉の海へ』の著者高田宏は、文彦の関心事に関し、「林子平の『三国通覧』は朝鮮、蝦夷、琉球の三地の地図に説明を加えたもので、付録に小笠原諸島の地図と説明がある。文彦の二十代の著作は朝鮮を除いてだが林子平の後を辿っている」と述べている。文彦が、『小笠原新誌』の序に自ら書いた「余ヤ林子(林子平のこと 筆者注)ト嘆キヲ同ジフスル者ナリ・・・」という文章はその証となろう。

文彦のこうした関心事は、洋学者としての発想であり、また祖父、父の関心事につながるものでもある。関連して、文彦は幕末から明治維新におけるこの時期、ナショナリズムを意識していたことが窺えるのである。『言海』という国語辞書を著した文彦は、国語学者であるだけではなく、広く世界に目を向け、日本という国を意識し、さらに国の独立という点にも強い関心があった人物であるということは知られてよいことであろうと思われる。

文彦が文部省に出仕した明治五年は学制が布かれた年であり、その前年には文部省が誕生している。わが国の公教育がまさに緒に就いた時期に文彦は出仕したことになる。二十六歳の大槻文彦の文部省での最初の仕事は、英和辞書の編輯であった。

高田宏は、十九世紀後半からから二十世紀初めにかけて、欧米諸国のナショナリズムが国語の大辞書を生んだとし、明治五年(1872)当時、ドイツではグリム兄弟の『ドイツ語辞典』が刊行中であり、フランスではリトレの『フランス語辞典』が終巻を迎えようとし、アメリカでは『ウェブスター英語辞典』の改訂が進められ、イギリスではジョンソン博士の英語辞書が批判され、『オックスフォード英語辞典』編纂の企画が熟しているとした上で以下のように述べている。

当時の文部省は教育に関するあらゆることをやらざるを得ず、文彦は、その後、初めて誕生した文部省師範学校の教壇に立ちながら、同時に教科書の編輯にも従事することになる。間もなく、東京に続いて大阪と仙台に官立師範学校が設立されることになり、文彦は宮城師範学校の開設に携わることになるのである。

「神の見えざる手」という言葉がある。文彦が出仕した当時、文部省には文部卿大木喬任以下約二百五十人が勤務していた。その大人数の中で、最初に与えられた仕事が英和辞書の編輯であったということは、文彦のみならず、わが国とっても誠に幸せなことであったと感じている。

祖父玄沢が二十七歳で著した『蘭学階梯』は、わが国に最初の西洋文字の刊行だったという。それから八十余年。高田によれば、「英和辞書編纂の命に、文彦は奮い立った」のであった。英和辞書に携わった期間は短かったものの、やがて完成に到る『言海』を考えるとき、英和辞書の編纂を命じられたことは、繰り返しになるが、「神の見えざる手」が働いたと思えなくもない。

宮城師範学校の設立に尽力した文彦は、明治七年暮れに帰京し、翌八年(1875)に旧編書課改め報告課に配属され、西村茂樹課長から日本の国語辞書編纂を命じられることになった。ここでは事実のみを記載するが、西村も文彦も、旧開成所系、旧幕府系の知識集団「明六社」会員二十数人の一人であった。さらに、この頃西村が中心になって発足した「洋々社」に文彦そして父磐渓も加わっている。西村と文彦について、高田宏は述べる。

文彦が取りかかる前に、新政府による国語辞書作成の試みは何度か企てられたが成功に至らなかった。西村は、何人もの碩学が国語辞書作成の仕事に挫折した理由に洋学が欠けていることを見抜いていた。新時代の辞書づくりには、和漢の学問だけでなく洋学が必要と考えていたのである。そうした中で、西村は、洋学(英学)と漢学に通じ、国学の心得もある文彦に白羽の矢を立てたのであった。当初は、文彦を補佐する意味で国学の榊原芳野をその任に当たらせたものの、やがて、文彦単独の仕事となっていく。

西村茂樹

文彦は、米国のウェブスター辞書の簡略版である「オクタボ」に倣えという西村の助言を受け、ウェブスターの編輯方針を参考に自らの辞書の方針を定めることになった。

彼我の辞書のあまりにも大きな隔たり、言い換えれば辞書完成への途方もない道のりを自覚しながらも、語の採集を皮切りに辞書づくりがスタートすることになった。

語の採集は、まず文彦自身が集めてきた和漢洋の書籍から始め、さらに父や兄の蔵書も参考にしていった。外出時には、今日の数十万円にあたる金を懐にし、必要な本に出会った時にはその場で買えるようにしたということである。手帳も四六時中離さず、耳にした言葉を書きとめ、また記憶していることや思い出したことを書き込んでいった。宴会や談笑時においてはもとより、時には汽車の中でその地方の気になった方言を問い詰めて書き取ったり等々、手帳は活用されていく。

ここで思い出されるのが三浦しをんの『舟を編む』である。辞書づくりの世界さらには辞書づくりに情熱を傾ける人々を描き、2012年本屋大賞を受賞したこの本には、文彦の語の採集の日々を髣髴させる以下の叙述がある。

話を文彦の語の採集に戻したい。ある時、その語の元は外国語でスペイン語らしいという話を聞き、まず、対訳辞書で探したが確認できず、今度はスペイン語のできる人に会うために紹介状をもらい、出向いたものの留守で、再度訪ねたところ、その人はそれほどスペイン語ができず、結局、ある学校にスペイン語の辞書があるという話を聞いて添書きを依頼し、その学校を訪ね、その語の語原を突き止めた例などが紹介されている。

話を文彦の語の採集に戻したい。ある時、その語の元は外国語でスペイン語らしいという話を聞き、まず、対訳辞書で探したが確認できず、今度はスペイン語のできる人に会うために紹介状をもらい、出向いたものの留守で、再度訪ねたところ、その人はそれほどスペイン語ができず、結局、ある学校にスペイン語の辞書があるという話を聞いて添書きを依頼し、その学校を訪ね、その語の語原を突き止めた例などが紹介されている。

あるいは、植物名や動物名の語原の確認に関し、たった一語のために数十巻の書物の中をさまようこともあったという。

全く気が遠くなるような作業の連続が辞書作成の仕事であり、しかもわが国最初の本格的国語辞書の作成ということになれば、その苦労はまさに想像を絶するものがあったと言うべきであろう。

こうした作業を継続しての八年目の明治十五年秋に、文彦は『言海』を浄書する段階に入っていった。書き加えられたメモがぎっしり詰まった下書きを精選して清書する作業である。同じ時期、文彦が辞書づくりのためにも創り定める必要があるとした日本文法の書『広日本文典』を脱稿している。

浄書に入った後も新たな疑問が湧く日々の中で、浄書作業は継続され、四年後の明治十九年三月に『言海』の原稿は完成する。稿本は文部省に提出され保管されることとなった。しかしながら、その後なかなか出版の話は出ず、ようやく明治二十一年秋、西村茂樹の後を継いだ当時の編輯局長伊沢修二から、自費で出版するなら稿本を下賜するという話があった。自費でも何でも出版できればということで、私財をかき集め、友人の支援も加えて資金のめどがたったことから、文彦は公式に文部省の命を受けることになったのである。

ところが、これで辞書ができたわけではなかった。下賜された稿本を見た文彦は、さらに手を加えたいところが目についたのである。文彦宅に住み込んだ二人の助手の協力も得ながら、夜も昼も校訂作業に明け暮れ、文彦が校訂したものを二人が浄書するという作業が継続されていった。その作業を高田宏は以下のように描写している。

校訂作業が追い込みに入っていた明治二十三年、二人の助手の一人が前年病気で急死し、もう一人の助手も少し前に地方の中学校へ赴任し、事実上文彦だけの作業が続いていた。同年十一月、文彦はこれ以上はない不幸に遭遇する。一歳を迎えようとする娘が風邪をこじらせ結核性脳膜炎で亡くなり、程なくして妻を腸チフスで失ったのである。文彦は、悲しみに耐えながら、『言海』の完成を心待ちにしていた妻のためにもとの思いで作業を継続し、翌明治二十四年(1891)早々に原稿の校訂を終えたのであった。同年四月に四分冊からなる『言海』の刊行が終了し、ここにわが国最初の画期的国語辞書が誕生したのである。辞書作成が開始されたのが明治八年(1875)、その間、足かけ十七年の歳月が流れていた。時に文彦数え年四十四歳であった。

幕末から明治維新の混乱を経て、わが国の近代国家へ向けた整備が続いていた。学制が布かれ、官営工場や中央銀行がつくられ、そして憲法が制定され、明治二十三年には帝国議会が開かれている。近代国家に向けての整備は着々と進んでいた。「しかし」と高田は言う。

近代国家と国語、そして『言海』のもつ意義を見事に描写している文章と言えるのではないだろうか。

『言海』が完成した直後の明治二十四年六月、当時枢密院議長であった伊藤博文、勝海舟、榎本武揚、加藤弘之、西村茂樹を始めとする数十人の著名な人物による『言海』完成祝賀会が開かれている。この宴の広告効果もあり、六円という高価本にも関わらず、辞書の売れ行きは極めて順調だったという。

最初の四分冊、そして合本で写真縮刷の小型版、中型版等々、版型は変わったものの、『言海』は、昭和二十四年の紙型焼失まで六十年近く、七百に近い刷版を重ねている。高田が、「年月をかけた中味は、それだけ年月にも耐えた」と表現するとおりであろう。なお、辞書完成の六年後の明治三十年には、文彦が長年取り組んできた文法書『広日本文典』が刊行されている。

辞書が完成し再婚してからの文彦は、父祖の地であり、自らもかつて住んだ仙台に惹かれていくことになる。仙台に住み、宮城県尋常中学校長、宮城書籍館長などの職にも就いている。

ここで少し脇道にそれてみたい。

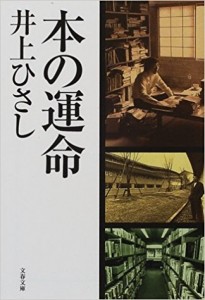

井上ひさしは、『本の運命』において、自らが通った仙台一高について、「仙台一高の初代校長は大槻文彦、あの『言海』を編纂した国語学者です。そのせいか、学校は明治に建てられたひどい校舎でしたけども、図書館は新しくて、いま考えても相当な辞書がたくさん所蔵されていました」と述べている。「あの『言海』を編纂した」という表現から、井上ひさしの大槻文彦への敬意が垣間見えるような気がするのは、私の思い込みからだろうか。また、大槻文彦が指図したわけではないことは言うまでもないものの、「いま考えても相当の辞書がたくさん所蔵されていた」ことは、文彦の願いに叶っていたと見ることができるかもしれない。言葉を深く研究し、言葉を大切にし、言葉を自在に操り、当然のことに辞書を愛し、私なりの表現をすれば「言葉の魔術師」とでも表したいような言葉の遣い手である井上ひさしと大槻文彦が、大槻家三代にとって最も重要な場所仙台にある仙台一高に接点があるということは、不思議な縁と呼びたい感もあるのである。

井上ひさしは、『本の運命』において、自らが通った仙台一高について、「仙台一高の初代校長は大槻文彦、あの『言海』を編纂した国語学者です。そのせいか、学校は明治に建てられたひどい校舎でしたけども、図書館は新しくて、いま考えても相当な辞書がたくさん所蔵されていました」と述べている。「あの『言海』を編纂した」という表現から、井上ひさしの大槻文彦への敬意が垣間見えるような気がするのは、私の思い込みからだろうか。また、大槻文彦が指図したわけではないことは言うまでもないものの、「いま考えても相当の辞書がたくさん所蔵されていた」ことは、文彦の願いに叶っていたと見ることができるかもしれない。言葉を深く研究し、言葉を大切にし、言葉を自在に操り、当然のことに辞書を愛し、私なりの表現をすれば「言葉の魔術師」とでも表したいような言葉の遣い手である井上ひさしと大槻文彦が、大槻家三代にとって最も重要な場所仙台にある仙台一高に接点があるということは、不思議な縁と呼びたい感もあるのである。

話を戻したい。四年間の仙台での生活から再び東京に戻った後も、文彦は仙台や伊達家を含む郷土に関連した多くの論文、著書を著し、また、郷土の育英事業等を積極的に支援するなど父祖の地への傾倒は続いている。

その間、洋学に関する多くの著作も著し、さらに文法の整備に関し、『広日本文典』の改訂に加え、『中等教育日本文典』を刊行している。さらに文法の普及書を著したほか、文彦自ら高等師範学校で文法を講じるなど、『言海』完成に加えて、わが国の文法整備にも力を注いでいる。

ところで、辞書は完成した後も改訂作業が継続すると聞く。先日NHKテレビで、「辞書」をテーマに、『広辞苑』の作成に当たっている方を取り上げた番組があった。

『広辞苑』は1955年初版が発行され、ほぼ十年ごとに改訂が行われ、第六版まで発行されている。もちろん、現在、次の改訂に向けての作業が続いている訳である。番組では、三浦しをんの『舟を編む』の主人公のモデルにもなったという岩波書店辞書編集部の平木氏を始め、様々な立場で辞書づくりに関わる方々に光を当てながら、地道で膨大な作業を伴う辞書づくりの裏側が紹介された。その番組の中でも、「今の辞書の元になったもの」として『言海』の名が大きく取り上げられていた。

番組の最後で平木氏は、広告代理店と辞書編集者の言葉に対する考え方の違いに言及した。広告代理店の集める言葉は、例えて言えば、「パッと咲いた花」、「芽吹いたばかりの芽」等であるのに対し、辞書編集者が集める言葉は、「地面に降り積もって土になって腐葉土になって、次の日本語を育てる土壌になるもの」というのである。

「次の日本語を育てるための土壌」という言葉が心に残った。

「次の日本語を育てるための土壌」という言葉が心に残った。

確かに、辞書は、日本語(国語)を育てるための土壌とも言える役割を果たしている。『言海』や『広辞苑』を始め、辞書作りに携わった多くの人々の目に見えない膨大な努力の上に辞書があり、そして言うまでもなく辞書は日本語(国語)を育てることに、併せて、「国語力」を磨き、高めるために貢献しているはずである。「国語力を考える」というテーマに関し、辞書について考えることも大いに意味のあることと考える由縁である。

『広辞苑』に関し、ほぼ十年ごとに改訂されているということは上述の通りであるが、改訂ということについて言えば、『言海』にも当てはまることであった。

明治から大正に変わる直前の明治四十五年(1912)の春、文彦は『言海』の増補改訂の話で冨山房社長坂本嘉治馬の訪問を受けている。嘉治馬は、『言海』の跋文を読み感動し、いつかその増補を頼みたいと考えていたのである。もとより文彦には異存のあろうはずもなかった。嘉治馬は、文彦からのいくつかの希望を受け入れた上で、完成まで必ずやり通すことを約束した。

大正元年(1912)、文彦は再び辞書づくりの生活に入ることとなった。すなわち『大言海』作成に向けての仕事が開始されたことになる。文彦六十六歳であった。作業開始から十年程経った時期、菓子等を送ってくれた坂本嘉治馬に対し、文彦が礼状を書いている。

やがて、元号は大正から昭和へ変わった。昭和二年の大晦日に倒れた文彦は、翌昭和三年(1928)二月に八十二歳の生涯を閉じることとなった。

文彦が亡くなった後も、増補改訂の作業は継続され、昭和十二年(1937)、『大言海』は完成を見るのである。大正元年に開始されて以来二十五年の歳月をかけての完成であった。

われわれが今日使っている日本語は、明治期以降の多くの先人の努力の上にあることはこのシリーズでしばしば指摘したとおりである。わが国の日本語(国語)確立において、大槻文彦もまた重要な役割を果たした一人ということになる。

文彦は、十六歳で洋書調所に入学したが、入学の朝、父磐渓は文彦を書斎に呼び、玄沢の「およそ、事業は、みだりに興すことあるべらず、思ひさだめて興すことあらば、遂げずばやまじ、の精神なかるべからず」という言葉を改めて言い聞かせたという。

「遂げずばやまじ」。祖父玄沢の言葉、その言葉を息子に託した父磐渓の思いを受け止め、「遂げずばやまじ」を実践したのが大槻文彦であり、そのことも含め、大槻三代で『言海』は成ったと見るべきと思われるのである。

辞書づくりをテーマにした上述の『舟を編む』の中に、定年間近の名編集者が辞書編纂の中心松本先生に「先生が一番最初に手にした辞書は」と尋ねる場面がある。松本先生は、「祖父の遺品として譲り受けた、大槻文彦の『言海』ですね。多大の困難を乗り越え、大槻が一人で編纂した辞書だと知り、子どもごころにおおいに感銘を受けたものです」と答える場面がある。

あるいは、同じ作品において、編集の責任者である主人公馬締光也が、自宅の書棚から四分冊の『言海』を取りだし、「日本の近代的辞書の嚆矢とされる『言海』は、明治時代に大槻文彦が一人で編んだ。私財を投じ、持てる時間のすべてを注ぎ、大槻文彦はまさに自身の生涯をかけて『言海』を完成させた」と述べ、「その気概と覚悟が俺にあるだろうか」と自問する場面がある。

三浦しをんが登場させた松本先生や馬締光也、もとより辞書編集者のみならず明治以降の多くの人に『言海』は影響を与えていることは間違いのないことであろう。

『言葉の海へ』の著者高田宏も中学時代に『言海』を手に入れ、その後ずっと『言海』を手元に置いたという。高田は、また、同書において、芥川龍之介が『澄江堂雑記』で、高見順が『言海礼讃』で、そして唐木順三は『言海の「大槻文彦」』で、『言海』の「ねこ(猫)」の項を引いているとし、「ねこ」の項をそのまま引用しつつ、「漢文調のひきしまった文で、過不足なく猫を言いつくしている」と高く評価している。

本稿はいつもにも増して長文となった。最後までお付き合いいただいた方には心よりお礼申し上げたい。

「国語力」についてもう少しふれ、本稿を閉じたい。

「国語力」についてもう少しふれ、本稿を閉じたい。

大槻文彦の手になる『言海』が世に出た意義、また『言海』が日本語(国語)の確立に与えた影響は、「国語力を考える」というテーマにも大いに関係していると思っている。辞書の果たす役割を考えること、併せて、国語力を高めることに関連して、教育活動における辞書の活用や推奨について考えることも今後さらに研究・検討されるべき点ではないだろうか。

3月16日付の朝日新聞に国語辞典編纂者の方の言葉として「紙版の辞書は、推定販売部数が1993年には約1500万部だったのが、2012年には約600万部になっている」という記事があった。電子版、すなわち専用機あるいはスマートフォン用のアプリを加えてもなお足りないということであった。

辞書は言葉を豊かにするという意味において極めて重要であり、「国語力を考える」ことには、「辞書を考える」ことも含まれているように思えてならない。

もうひとつ、『言海』について言えば、洋学(英学)を深く修めた大槻文彦がわが国最初の近代的国語辞書を完成させたことも注目したい点である。

私は学習の土台に国語があり、リベラルアーツの根幹をなすのも国語であろうと思っている。一方で、国語力と外国語ということにも目を向けたい気もしている。文彦に「日本辞書」作成を命じた西村茂樹は、上述のように、『日本辞書』は和漢の学者に任せていてはうまくいかないと判断し、「洋学(英学)」の大槻文彦に着目した。漢学の素養十分な英学者、併せて国学の心得もある大槻文彦に「日本辞書」を託した西村の目は確かであったと言うほかない。

国語力を高めることと外国語を学ぶことは関連しており、やや飛躍するかもしれないが、国語教育に携わる人間には相当程度の外国語履修を課す、そうしたことも今後考えられるべきではないだろうか。英語の免許状で諏訪高等女学校に赴任し、検定で国語免許を取得したわが国語教育の権威大村はまを思い浮かべながら、そんなことを考えている。