湘南学園の宝~持続可能な社会とケアの心

湘南学園カフェテリアに展示棚が設置され、湘南学園の歴史が分かる写真や冊子(松ぼっくり、みずのわ、学園通信)などが展示されました。今後、学園内にある貴重な写真や資料などを展示していく予定です。カフェテリアを利用される時には、ぜひご覧ください。

私は、「これは海岸でデンマーク体操をしているところだろうな。身体健全はこんなところに表れている。それにしても江ノ島をバックにしていい環境だな」「これは、玉川から小原國芳(初代学園長)先生が持ってこられたピアノだろうなあ。子どもたちは裸足のまま、そういう教育方針だったのかもしれない」等々、思いを馳せながら見ていました。湘南学園91年の歴史の重さを実感する場所になっていくことと思います。写真のみならず湘南学園にはたくさんの宝があります。まだ、発見されていない宝もたくさんあると思いますし、目の前にあっても気づかないままかもしれません。湘南学園の魅力をたくさん発信していくためにも、いろいろなお宝を教えていただけば有難いです。よろしくお願いします。

さて、最近よく考えることですが、いじめ克服に向かうために子どもたちには、仲間のよいところを見つけたり、仲間の違いを受け入れたりすることを真剣に考えることが大事だということです。また、そのように考えることは、いじめ克服に向かうための取組であると同時に、「いろいろな考えがあっていい」「 一人一人違いがあって当たり前 」というグローバル社会に生きる上で必要な「多様な物の見方(思考・視点・考え方等)」が育つ取組でもあるのではないかということです。子どもたちが将来社会において幸せに生きるための素地、つまり、いろいろな価値観を持つ人が混じり合い、情報が行き交うような社会の中でしなやかに生きるための力をつけようとしていることなのです。

さて、最近よく考えることですが、いじめ克服に向かうために子どもたちには、仲間のよいところを見つけたり、仲間の違いを受け入れたりすることを真剣に考えることが大事だということです。また、そのように考えることは、いじめ克服に向かうための取組であると同時に、「いろいろな考えがあっていい」「 一人一人違いがあって当たり前 」というグローバル社会に生きる上で必要な「多様な物の見方(思考・視点・考え方等)」が育つ取組でもあるのではないかということです。子どもたちが将来社会において幸せに生きるための素地、つまり、いろいろな価値観を持つ人が混じり合い、情報が行き交うような社会の中でしなやかに生きるための力をつけようとしていることなのです。

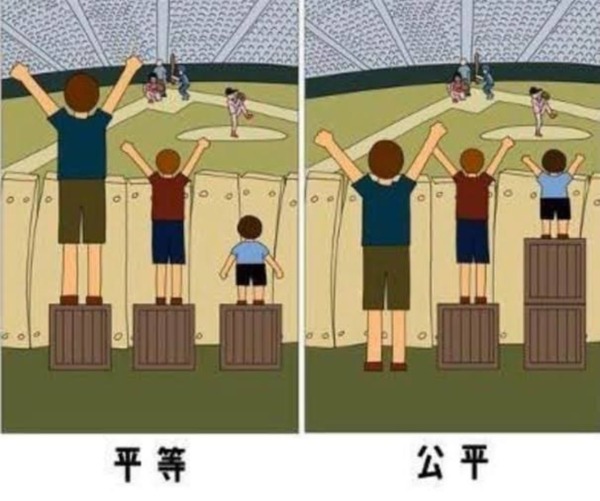

「平等」と「公平」の違いについて考える機会がありました。平等の「平」と「等」は、近い意味の漢字を並べた単語です。辞書によれば「偏りや差別がなく、みな等しいこと」とあります。扱いが「同じである」ということです。つまり「何の扱い」を同じにするかということを付け加えて表現する必要があります。「男女」の平等、「機会」の平等などです。一方、公平の「公」と「平」は全く意味の違う漢字が組み合わさっています。「公」とはつまり、「おおやけ」ですから、「公(おおやけ)」に見て、扱いが「平ら」である必要があるわけです。「公平な審判」とは言いますが、「平等な審判」とは一般的に言わないわけです。平等と公平。同じようなことを言っているようで、実は大きな違いがあります。国家や地方自治体が何かしらの補助を行うとき、「平等に行う」ことと「公平に行う」ことの場合では、全く違った結果になるのです。「平等」と「公平」を理解しやすくするために下のような 画像 がよく紹介されます 。

「平等」とは、誰もが同じ能力だと画一的にとらえ、平均的な人物像を思い描き、等しく扱うことです。「公平」とは、人によって能力には「差」があることを認め、その人の能力に合わせて公正さをもって対応することです。昔、自分が欲しかったおもちゃを友達が買ってもらったことを知ったとき、母親に対して「A君は買ってもらえていいな。ぼくも買ってほしい。」と駄々をこねたことがあります。その時、母親は「A君のおうちはA君のおうち、うちはうち。」と全く聞く耳をもたず、歯がゆい思いをした記憶があります。これは、友達と同じではないことに対する不満の表れでした。今、振り返ると子どもの頃は、「平等」と「公平」が混在しているのだと思います。また、丸いケーキを家族で切り分けるとき、体の大きさ等に関係なく、正確に4つに切り分ける方法が「平等」です。誕生日のお祝いであっても、正確に切り分けなければ「不平等」です。しかし、お祝いされる人とお祝いする人、体の大きさの違い、ダイエット中かどうか、いろいろな判断基準でそれぞれの人に相応しい大きさでケーキを切り分ける方法が「公平」です。平等を突き詰めると、それぞれの人の特性や尊厳を無視して、自分に都合よく「差別だ。」「不公平(正しくは『不平等』)だ。」と主張し、「不公平」につながってしまう危険性があります。違いや差は時としていじめや差別を生みます 。しかし、違いや差が当たり前である以上、それを認め、尊重することでしか未来は築けません。学校における共生社会の実現なくして社会の共生社会の形成は成し得ません。このことは「多様な物の見方(思考・視点・考え方等)」が育つことと一致することです。

「平等」とは、誰もが同じ能力だと画一的にとらえ、平均的な人物像を思い描き、等しく扱うことです。「公平」とは、人によって能力には「差」があることを認め、その人の能力に合わせて公正さをもって対応することです。昔、自分が欲しかったおもちゃを友達が買ってもらったことを知ったとき、母親に対して「A君は買ってもらえていいな。ぼくも買ってほしい。」と駄々をこねたことがあります。その時、母親は「A君のおうちはA君のおうち、うちはうち。」と全く聞く耳をもたず、歯がゆい思いをした記憶があります。これは、友達と同じではないことに対する不満の表れでした。今、振り返ると子どもの頃は、「平等」と「公平」が混在しているのだと思います。また、丸いケーキを家族で切り分けるとき、体の大きさ等に関係なく、正確に4つに切り分ける方法が「平等」です。誕生日のお祝いであっても、正確に切り分けなければ「不平等」です。しかし、お祝いされる人とお祝いする人、体の大きさの違い、ダイエット中かどうか、いろいろな判断基準でそれぞれの人に相応しい大きさでケーキを切り分ける方法が「公平」です。平等を突き詰めると、それぞれの人の特性や尊厳を無視して、自分に都合よく「差別だ。」「不公平(正しくは『不平等』)だ。」と主張し、「不公平」につながってしまう危険性があります。違いや差は時としていじめや差別を生みます 。しかし、違いや差が当たり前である以上、それを認め、尊重することでしか未来は築けません。学校における共生社会の実現なくして社会の共生社会の形成は成し得ません。このことは「多様な物の見方(思考・視点・考え方等)」が育つことと一致することです。

すべての人は違うということは大前提です。それが分かっていれば、もっと楽に生きられる人が増えると思います。みんな自分と同じだと思っている、自分の考えだけが正しいと思っている、そんな考え方をしていると自分だけでなく、みんなが生きづらくなります。お互いの違いを認め合い、お互いをリスペクトし合う関係(ケアの心)が、みんなが幸せになる持続可能な社会創りにつながると思います。