「もとうよ歌を くちびるに」~湘南学園学園歌にこめられた願い~

「湘南学園30周年の歩み」より

1933(昭和8)年の創設から始まった湘南学園幼稚園・小学校は、その後戦時下の苦難のなかで歴史を積み重ね、戦後学制改革のなか1949(昭和24)年に中学校と高等学校が新たに併設されました。この前後期中等教育課程の併設は、それまでの幼児教育、初等教育を総合学園の接続・一貫教育として完成させる点にあったといえます。その基調はいうまでもなく、湘南学園の建学の精神の発揮にありました。

この1949年前後という時期を世界史の視点から見ますと、朝鮮戦争前夜の重苦しい雰囲気が漂うなか、その背景として「東西冷戦構造」がくっきりと形作られてくる状況にありました。眼を国内に転ずれば、いわゆる戦後民主主義のあり方が厳しく問われる段階にもあったといえます。

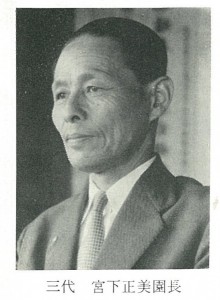

この1949年という年に、幼小中高を併せ持つ総合学園として教育体制を整えた湘南学園に、学園歌が生まれました。作詞・作曲は、第三代湘南学園学園長の宮下正美先生(1901年~1982年)です。

この学園歌を宮下先生は、どのような想いで作詞・作曲されたのでしょうか。

第一フレーズには、「歌を くちびるに~今日を楽しく 歌おうよ」とあります。湘南学園小学校の教育活動の特色の1つに、多彩な表現活動を重視することをあげることができます。その一例が子どもたちの合唱の豊かさでしょう。湘南学園小学校の子どもたちは歌が大好きです。

第二フレーズには、「心に 太陽を~明るい光をまきちらそう」とあります。また「自尊のおしえ 身につけて」ともあります。自らを尊び大事にすることは、自らをとりまく他者を尊敬し大事にすることにつながることを意識してのことでしょう。

第三フレーズには、「ことばを 友だちと~足ふみしめて 遊ぼうよ」とあります。ここには、友だちとのコミュニケーション・スキルとしてのことばを通じた仲間づくりが歌われています。

そして第四フレーズには、湘南・鵠沼の豊かなロケーションのなか、「若き世代を 楽しもう」と結びます。このように見てきますと、湘南学園学園歌には、少しも訓詁的側面は見当たらず、戦後民主主義が伸びやかに子どもたちを包む中で、宮下教育学のコンセプトがしっかりと詰まっているように思うのです。

80周年記念行事での学園歌斉唱