たけのこ、竹の子、筍、そしてたけのこ

2年生

~湘南学園小学校の創作・表現活動~

現在、私たちが一般的に食するものは、「孟宗竹(モウソウチク)」と呼ばれるものです。この孟宗竹は、江戸期に中国から琉球を経由して本土にもたらされたものといいます。それまでは、日本人は主に、ハチクとマダケ(真竹)と呼ばれる筍が食べられていたそうです。この筍が古典文学に最初に出てくるのが「古事記」ですから、日本人と筍の付き合いは特に長いものといえましょう。

さて話は「たけのこ」つながりとなりますが、湘南学園小学校には、たけのこが勢ぞろいしています。2年生から6年生までのたけのこを描いたものが、それぞれに各学年廊下の掲示スペースに飾ってあります。

3年生

ある日、図工科主任の先生に解説をいただきながら、各作品を鑑賞しました。

2年生から始まる「たけのこ」を描く取り組みは、用紙一面に、クレヨンを使ってたけのこを思いのように描くことを狙いとしています。この堂々とした太いたけのこはいかにも迫力満点ですね。

3年生のは、絵手紙風にペンで輪郭を、そして水彩を使って着色をします。はがき大の用紙に実物よりも縮小して描くことを課題としています。そこには制作者の子どものたちの

4年生

との願いが、添え書き~メッセージとして記されているのもうれしい気持ちになります。

4年生のは、色紙にたけのこを描きます。竹の皮一枚一枚の形態や色合いなどそれぞれに部位によって異なる点を注視して描いています。

5年生のは、コンテ画を特徴としています。茶コンテを生かしてのぼかしなども取り入れての描き方は、技術上高度なものになっていきます。質感も豊かに表現されています。

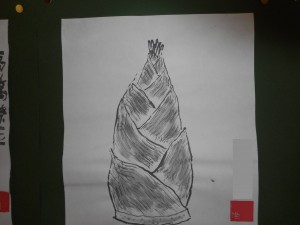

そして6年生のは、水墨画風の描きです。半紙よりやや厚めの和紙を使用し、筆を墨をつかって下書きなく一気に描ききります。

5年生

このように湘南学園小学校の子どもたちが描くたけのこの1つひとつには、どれも元気に満ち溢れ、生気溌剌といった様に感じ取れたのは、私一人ではないようです。豊かな創作・表現活動は、子どもたちをあたらな感性のステージに誘うことになるのでしょう。

何かの折にご覧いただけれると幸いです。

6年生