「平和について考えるワークショップ~沖縄の戦争と継承について知り、考えよう」を実施しました!

7月5日(土)放課後に、平和プロジェクトと社会科の共催で、「平和について考えるワークショップ~沖縄の戦争と継承について知り、考えよう」を行いました。

お迎えした講師はお二人です。

お一人は、日本経済新聞社の記者で、「戦後80年」の記事を書くために沖縄で取材を重ねられた石川友理彩さん。

もうお一人は、沖縄戦や基地問題を県内外で発信されている平和学習講師の仲本和さん。

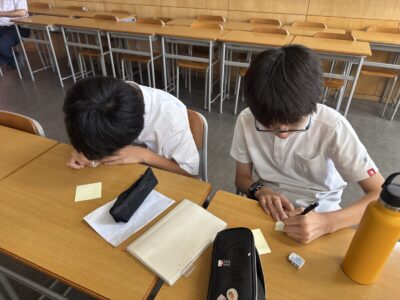

お二人とも20代です。お二人がどのように戦争に向き合い、どのように「戦争の記憶の継承」をしようとしているのかなどのお話を伺いました。また、生徒たちが自分たちで話し、考える機会もあり、とても多くの学びを得ることができました。

今年は「戦後80年」。戦争を直接経験した人からお話を伺える機会は減ってきています。そのような中、悲惨な戦争を繰り返さないためにも、「戦争の記憶の継承~どのように受け継ぎ、どのように伝えていくか」ということがとても大事になると思います。

湘南学園は全学がユネスコスクールになりましたが、そのことを活かす機会の一つとして、平和プロジェクトの生徒たちが今回学んだことを学園小学校の児童にお話する場を設けたいと考えています。

参加した生徒たちの感想の一部を載せます。

参加した生徒たちの感想の一部を載せます。

今回の仲本さんの講演を聞いて、「平和」というものの捉え方というのが180度変わりました。犠牲という物は平和においてある程度仕方がないと考えていましたが、「平和のために犠牲がある、今が平和で良かったと書かせたら失敗だと思う。平和のために犠牲があるのであれば平和のためにこれからも犠牲になってしまう」そんな一言に全てが動かされました。平和そのものの捉え方が変わりました。

また、直接戦争を体験した人の講話を聞いてそれを自分の記憶として語り継ぐことに違和感があるという話を聞き、直接聞ける機会は重要なのだと改めて実感しました。

ワークショップに参加した感想ですが、平和という私たちがいつも触れているものの下に犠牲は本当に必要なのかと考える時間はとても貴重でした。平和について考えることは授業などでやってきたのですが、平和と犠牲を一緒に考えることが初めてだったので、新しい視点を得られました。

お二人からお話を聞いて沖縄戦について、そして私たち若い世代の責任について知ることができました。仲本さんから聞いた沖縄戦については私も少しは知っていたのですが、少ししか距離が離れていないのにガマで集団自決が起きた場所と起きなかった場所があったこと。本来は兵力の3分の1を失った時点で止めていたはずの戦争を続けていたのは作戦の一部であったということ。今まで知らなかったことを知ることができました。石川さんのお話では、私たちの若い世代のために思い出したくない辛い記憶を伝えてくれているということは、こちらにも「聞いた責任」があるということを知ることができました。今までずっと戦争→平和→戦争→平和と続いてきました。しかし、戦没者の犠牲の上に幸せがある、今が幸せでよかったという声は本当に正しいのか、「本当に平和のために犠牲が必要だったのか」これからも考えていきたいと思います。